Calendario Solidario ASPRODIS 2026: Ilustres del Vinalopó (Presentación y Exposición)

Elda, 7 de noviembre de 2025. El Auditorio ADOC acogió la presentación del Calendario Solidario ASPRODIS 2026: Ilustres del Vinalopó, un proyecto que une fotografía, historia e inclusión para rendir homenaje a las personalidades que han dado identidad a nuestras comarcas.

Un proyecto que une historia y solidaridad

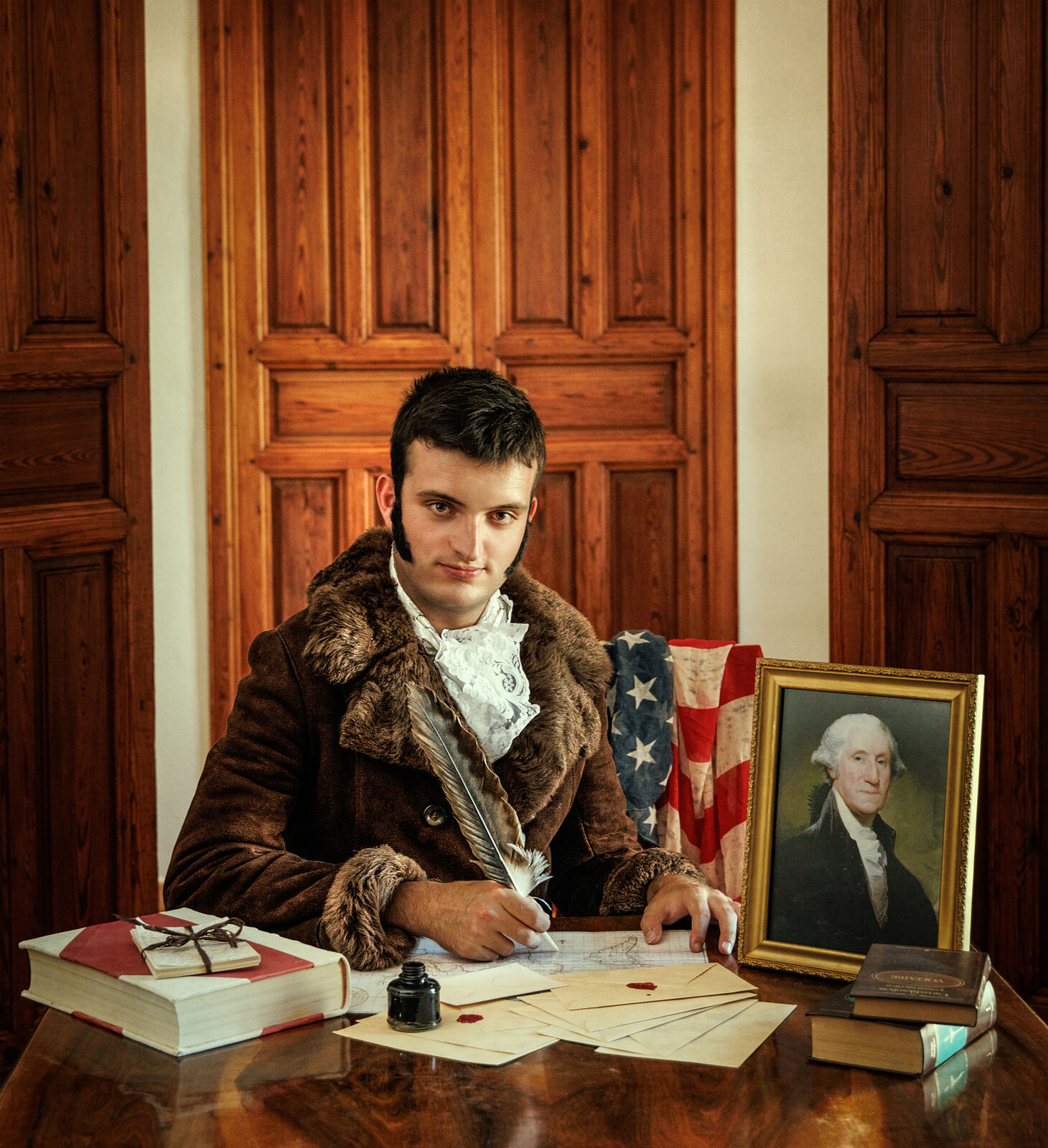

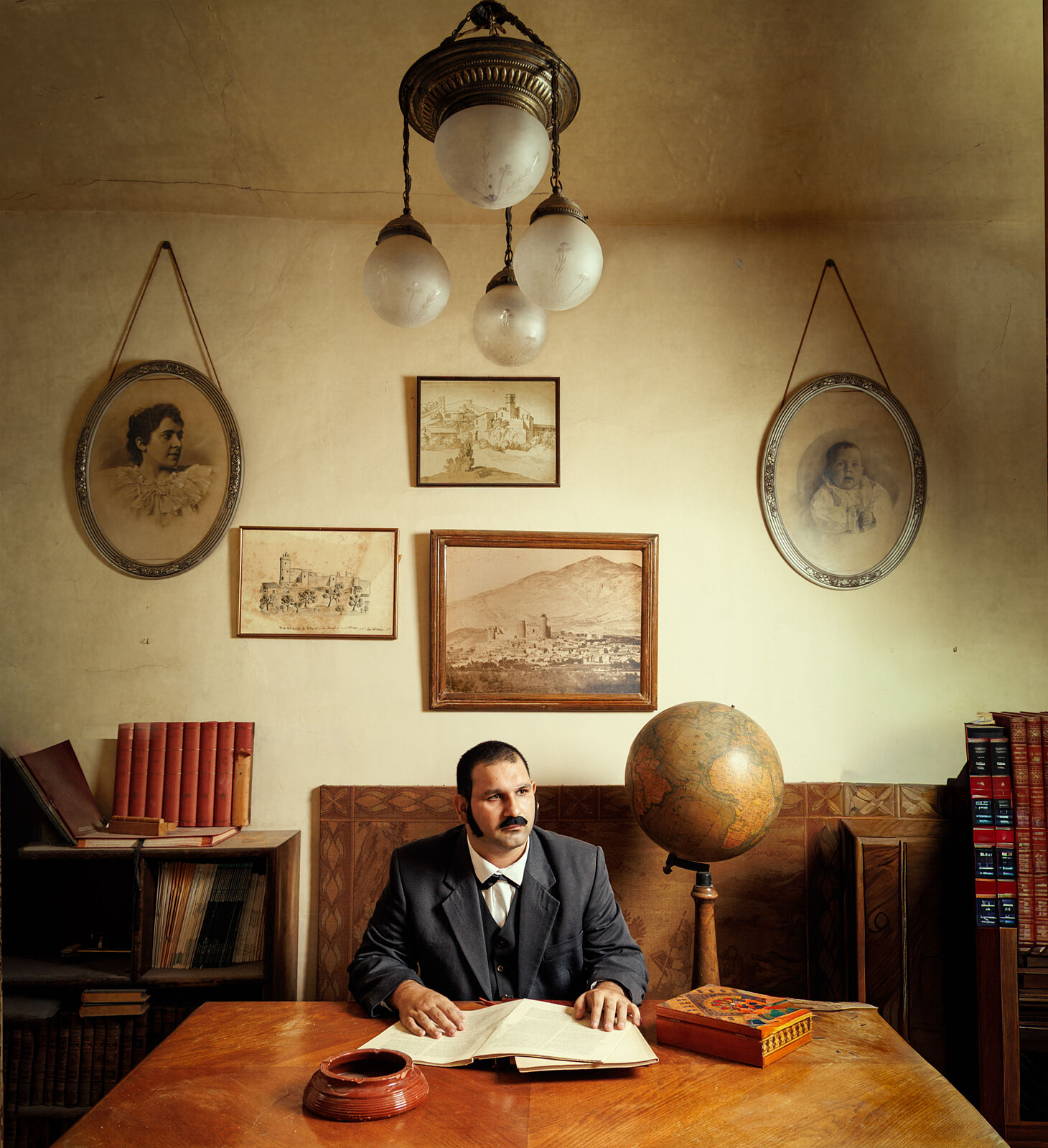

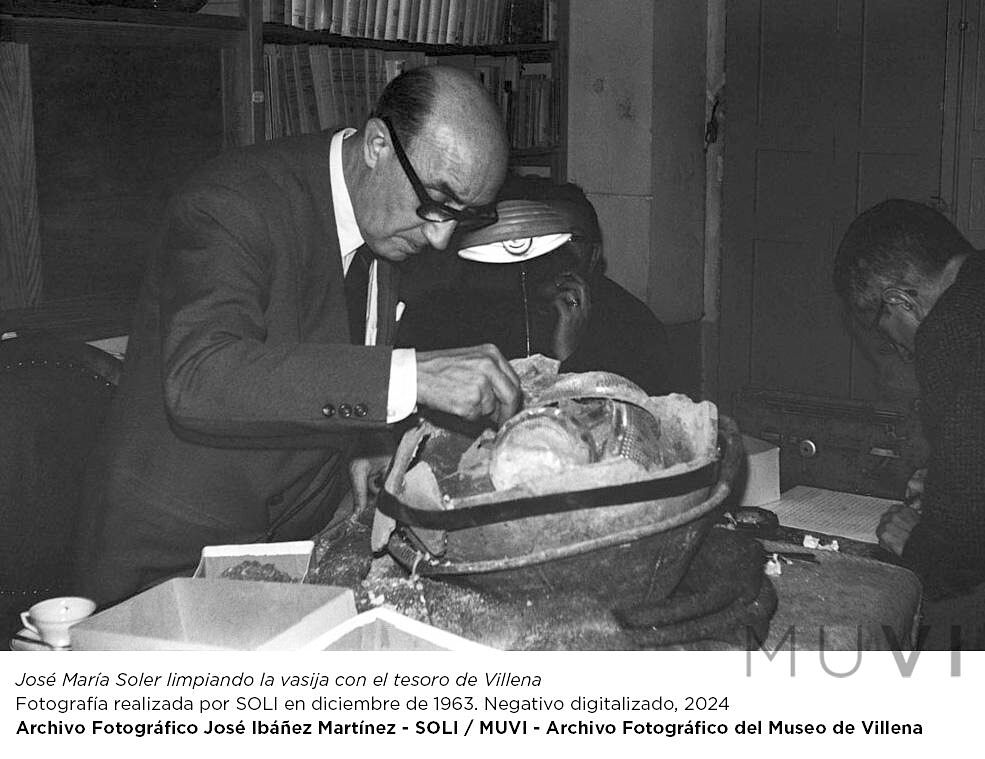

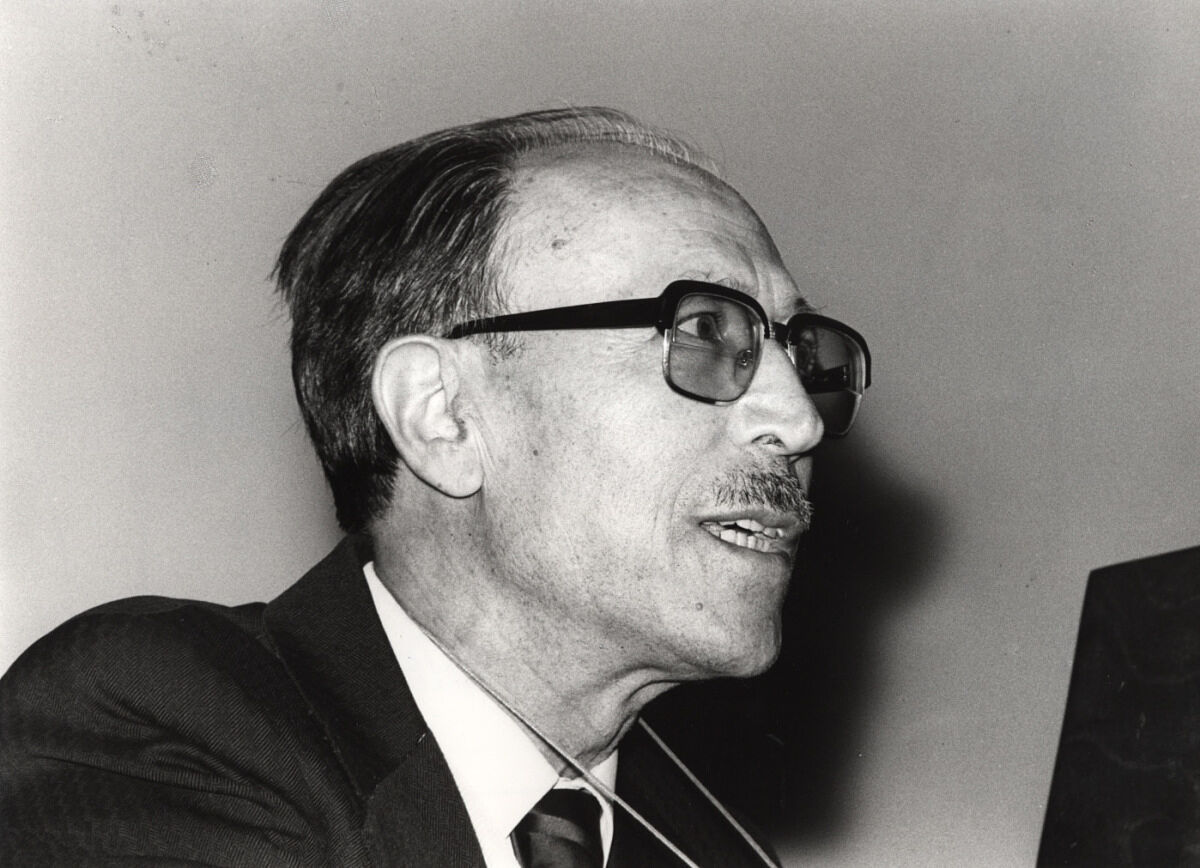

El calendario de este año recorre diferentes épocas y localidades del Vinalopó, dando vida a los personajes que marcaron la historia de la comarca. Cada mes recrea un retrato inspirado en una figura ilustre, interpretada por los usuarios y educadores de Asprodis, quienes se han transformado en auténticos protagonistas de esta aventura artística.

Las imágenes, capturadas por el fotógrafo Vicente Esteban, destacan por su cuidada ambientación y su carga emocional. Cada fotografía busca no solo rendir tributo a estos personajes históricos, sino también reflejar la capacidad transformadora del arte como medio de inclusión, sensibilización y memoria colectiva.

Equipo: coordinación histórica de Francis Valero; textos biográficos de Juan Vera; asesoría patrimonial de Gabriel Segura (Cronista oficial de Elda); portada de Salvador Lázaro Marcos.

Una gala para el recuerdo

Sarai Sánchez y Alberto Rodríguez con guion de Antonio Santos condujeron el acto con su estilo teatral y cercano, hilando las intervenciones y guiando al público en un recorrido emocional por las vidas y los legados de los ilustres del Vinalopó, dando paso al prólogo de Francis Valero, al documental y making of de Eduardo Gras, a la intervención de Vicente Esteban y al cierre de Juan Vera, integrando cada bloque con naturalidad y ritmo.

Exposición Fotográfica

Tras la presentación se ofreció un vino de honor y se inauguró la exposición en el Casino Eldense, abierta hasta el 8 de diciembre de 2025.

Horarios: L–V 15:00–21:00 · S 11:00–21:00 · D 11:00–13:00 y 16:00–21:00.

Ven a verla y descubre cada imagen con su contexto histórico.

La historia viva del Vinalopó

‘Ilustres del Vinalopó’ recupera la memoria local y la pone al alcance de todos: ciencia, arte, política y educación contadas desde la imagen.

Cada escena nos acerca al espíritu de una época y a los valores que ayudaron a construir la sociedad actual. Un puente entre pasado y presente que refuerza la identidad compartida

Un Proyecto con Impacto

El calendario puede adquirirse por un donativo de 5 €, destinado íntegramente a los programas de inclusión de ASPRODIS.

Consíguelo en nuestro estudio o contacta con Asprodis en : asprodis@asprodis.com

Más allá de su valor artístico y documental, este calendario representa un símbolo de compromiso y trabajo en equipo entre asociaciones, artistas, historiadores y entidades culturales del Vinalopó.

Un proyecto que, año tras año, demuestra que la fotografía puede ser una poderosa herramienta para unir, educar y emocionar.

Desde Asprodis y el equipo de Vicente Esteban se agradece profundamente la colaboración de todas las personas e instituciones que han hecho posible esta edición, así como el apoyo del público que, con su presencia, mantiene viva la ilusión y la solidaridad.

“Ilustres del Vinalopó” es, sin duda, una mirada al pasado para seguir construyendo un futuro más inclusivo, humano y lleno de cultura.

PRÓLOGO

Nuestro calendario 2026 de ASPRODIS es mucho más que un mero calendario. Se constituye en un documento pedagógico identificado con la historia y el patrimonio cultural de nuestra comunidad.

No se trata de un documento creado únicamente para satisfacción y disfrute por la admiración al trabajo realizado que conlleva su puesta en escena, que sin duda lo es, sino de un tema divulgativo de la vida e historia de nuestro entorno

Oficios, cine, teatro, música, historia, literatura etc. han sido los diversos temas elegidos a lo largo de estos más de dieciocho años de esta iniciativa. Esfuerzo continuado que ha supuesto cada vez más interés, más participación, más cooperación de todo un grupo de personas dedicados a un colectivo que siempre va a necesitar más implicación de la ciudadanía.

Sociedad en la que a veces vivimos al margen de cuantos problemas no nos afectan directamente y que aceptamos con resignación, uno tras otro, como si las soluciones estuvieran al margen de nuestras posibilidades.

Bajo la dirección de Vicente Esteban, artífice principal de la obra, han colaborado más de un centenar de personas, modelos, vestuario, estilistas etc. a los que podréis conocer al pie de cada foto. Equipo unido alrededor de un colectivo indispensable para nuestra sociedad.

El tema de este año

“ILUSTRES DEL VINALOPO”.

Villena, Sax, Elda, Petrer, Monóvar y Novelda han sido las poblaciones que nos han permitido conocer de primera mano la importancia que estos personajes de las tierras del Vinalopó han tenido a lo largo de más de 200 años de historia en sus diversas facetas: sabios, comerciantes, políticos, escritores, cantantes, etc.

Conocimiento que nos deber permitir sentirnos orgullosos al descubrir la vida de estos personajes y el legado histórico que nos han dejado. Hecho que debemos agradecer porque a todo el equipo colaborador nos ha permitido conocer y documentarnos más de nuestra historia, de nuestros hijos más ilustres, donde han vivido, que han significado para nuestras vecinas poblaciones.

Posibilitando que su historia, su memoria y legado no quede en el olvido o relegado al pasto de historiadores. Sobresaliendo entre todos ellos, en un mundo de hombres, una mujer sin duda excepcional: doña Antonia Navarro Mira “La Pichocha”, como ejemplo de mujer empoderada y adelantada a su tiempo.

Como soy persona de agradecimientos, es mi deber que en nombre de cuantos hemos colaborado en la confección de este calendario, agradecer la oportunidad de haber conocido la historia de estos 12 personajes, que el lector podrá conocer a continuación.

Solo me resta felicitar a ASPRODIS por su labor. Felicitación

extensiva a los usuarios, trabajadores y familiares, verdaderos

protagonistas de este gran proyecto. Porque, en un mundo cada vez

más deshumanizado, sentir el cariño y la pasión que ponen a todos

los proyectos en los que trabajan, supone un rayo de esperanza para

un mundo mejor.

Francis Valero.

Imagenes del calendario solidario

“ILUSTRES DEL

VINALOPÓ

Jorge Juan y Santacilia. “el sabio español” Novelda, 5. I.1713 – Madrid, 21.VI.1773. Marino y científico.

Formado en la Compañía y Academia de Guardias Marinas, acompañó a los académicos franceses que debían realizar mediciones para determinar la figura de la Tierra. Su azarosa vida, además de los viajes y aportaciones como marino por todo el orbe, le llevó a representar a España en Europa y desempeñar misiones de espionaje científico. El 21 de junio de 1773 fallecía en Madrid. Sus restos reposan en Cádiz.

Biografía

Nació en la propiedad que poseían en Novelda sus padres, Bernardo Juan y Canicia y Violante Santacilia y Soler de Cornellá, casados en segundas nupcias y con residencia en Alicante.

A la edad de tres años quedó huérfano de padre. Estudió en Alicante y en Zaragoza bajo la tutela, de sus tíos Antonio Juan, y Cipriano Juan, este último caballero de la Orden de Malta, quien lo preparó para su ingreso en la Orden a la edad de doce años.

A mediados de 1729, regresó a España y solicitó su ingreso en la Compañía y Academia de Guardias Marinas.

Se embarcó en 1730, participando en diversas misiones, entre ellas la campaña de Orán en 1732, a bordo del navío Castilla al mando de Juan José Navarro, más tarde marqués de la Victoria, o la escolta del futuro monarca Carlos III a Nápoles.

A fines de 1733, integrado en la escuadra comandada por Blas de Lezo, desembarcó en Málaga al enfermar a causa del mal estado de los alimentos.

Recuperada la salud, regresó a Cádiz para proseguir sus estudios en la Academia. En 1734 fue

destinado, junto con el también guardia marina Juan García del Postigo, a acompañar a los académicos franceses que debían realizar mediciones geodésicas con vistas a la determinación de la figura de la Tierra en el virreinato de Perú.

La polémica sobre la figura de la Tierra enfrentó los resultados de las mediciones geodésicas que apuntaban a una Tierra achatada por el Ecuador, con las predicciones de la física newtoniana.

Para solventar la polémica la Academia de Ciencias francesa solicitó permiso a la Corte española, para que dos expertos en matemáticas y astronomía participasen en los trabajos, de esta forma el encargo recayó en los dos guardias marinas, Juan y Ulloa, que fueron ascendidos a tenientes de navío con el fin de presentarse ante los franceses con una cierta graduación militar.

El 26 de mayo de 1735 partieron de Cádiz, Juan en el navío El Conquistador y Ulloa en la fragata Incendio. La comisión que se les encomendó abarcaba también la vigilancia de posibles acciones de espionaje o comercio ilícito por parte de éstos, así como la determinación de la posición geográfica y levantamiento de planos de las ciudades y puertos por donde pasasen. Una vez reunidos con los franceses en Cartagena de Indias el 7 de julio, se desplazaron a Quito para iniciar los trabajos.

Éstos consistirían en la medida cuidadosa a lo largo de unos cuatrocientos kilómetros por el corredor interandino, entre las ciudades de Quito y Cuenca, finalizándose con las observaciones astronómicas para determinar la posición geográfica de los extremos de la triangulación.

En 1741, Juan y Ulloa, requeridos por el virrey de Perú, marqués de Villagarcía, ayudaron en la defensa de Guayaquil ante la amenaza de un ataque inglés por la flota del almirante Anson.

Al año siguiente se desplazaron por el mismo motivo al Callao, donde, armaron dos buques mercantes, en los que zarparon a fines de 1742 con misiones de vigilancia que se extendieron hasta noviembre de 1743.

En cuanto a los trabajos geodésicos, la expedición no se dio por finalizada hasta 1744, confirmándose el achatamiento del planeta por los polos. El retorno de los expedicionarios fue escalonado, a. Juan y Ulloa se embarcaron en Callao el 22 de octubre de 1744 en dos buques franceses, Ulloa en el Déliverance y Juan en el Lis.

El primero fue apresado por los ingleses, pero su calidad de miembro de la expedición le supuso a Ulloa un trato cortés y el ingreso en la Sociedad Real londinense.

Por su parte, Juan arribó sin incidentes a Brest el 31 de octubre, pasando a París, donde fue nombrado miembro correspondiente de la Academia de Ciencias francesa; más tarde fue, asimismo, nombrado miembro de la Sociedad Real de Londres y de la Academia de Ciencias de Berlín.

A su vuelta a Madrid a principios de abril de 1746, fueron recibidos por Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, y ascendidos a capitanes de navío.

También redactaron las Noticias secretas de América, que se ocupaban de cuestiones relativas a la situación política, militar, civil y religiosa de los territorios visitados.

Finalmente, redactada por encargo específico, veía la luz en 1749 otra obra conjunta de Juan y Ulloa, la Dissertación sobre el meridiano de demarcación entre los dominios de España y Portugal, destinada a reforzar la posición española en las negociaciones de límites en territorio americano.

A partir de este punto los destinos de Juan y Ulloa divergieron.

En 1748, Juan fue enviado a Londres junto con dos guardias marinas, con el cometido, de informarse de los métodos de construcción naval inglesa y contratar secretamente un conjunto de técnicos, desde ingenieros navales a expertos en jarcia y lona, así como de recoger noticias sobre asuntos relativos al comercio marítimo inglés y en concreto al efectuado al abrigo del “navío de permiso” para América que había obtenido Inglaterra con el Tratado de Utrecht.

Utilizando identidades falsas, Juan consiguió reunir una importante cantidad de información.

Juan llegó a Londres el 1 de marzo de 1749, y durante algo más de un año desplegó una infatigable actividad de espionaje técnico e industrial, finalmente, al ser descubierto Juan tuvo que salir de Londres disfrazado de marinero, llegando a Madrid en junio de 1750.

Con lo aprendido durante esta estancia en Londres, en 1753 se estableció, anexo a la Compañía y Academia de Guardias Marinas de Cádiz, un observatorio astronómico dotado de excelentes instrumentos.

Otro proyecto fue el estudio racional de la construcción de buques, que condujo a la formulación del nuevo método de construcción naval español.

Juan también fue encargado de otras muy diversas comisiones, desde la reorganización y ventilación de las minas de Almadén al asesoramiento sobre obras hidráulicas o acerca de las aleaciones empleadas en las monedas; su labor, en este sentido, fue infatigable en las dos décadas sucesivas.

El 13 de septiembre de 1751 fue designado capitán comandante de la Compañía de Guardias Marinas, encargándose de la renovación del profesorado de la Academia, así como de los planes de estudio, introduciendo el empleo de los libros de texto.

En 1757 publicó el Compendio de Navegación para el uso de los Cavalleros Guardias- Marinas, una obra que supuso un punto de inflexión en los tratados de náutica españoles.

La introducción de estos cambios en la docencia de la Academia supuso un cambio novedoso en la Armada. Por una parte, suponía el endurecimiento de los estudios; por otra, la introducción de un nuevo modelo de oficial de Marina impuesto en los fundamentos de la navegación y cuya formación en estas materias se buscaba superior a la de los propios pilotos.

Otros proyectos de esa época tardaron mucho más en cristalizar. Uno fue el levantamiento de un mapa de España mediante una serie de triangulaciones geodésicas. Tampoco se estableció entonces una academia nacional de ciencias, para la que, siguiendo el modelo francés, Juan, redactó un reglamento en 1752.

La caída del marqués de la Ensenada en 1754 había supuesto una pérdida de influencia de Juan, quien, a pesar de seguir siendo reclamado para el desempeño de muy diversos informes y comisiones, vería frustradas algunas de sus iniciativas.

Entre tanto, la salud de Juan se deterioraba. Según relataría su secretario, Miguel Sanz, había sufrido por dos veces “un recio y tenaz cólico-vilioso-convulsivo de nervios que le puso cerca del extremo de morir, dejándole el segundo la reliquia de una parálisis en las manos, de que nunca acabó de mejorar”.

Así, en 1761 tuvo que retirarse a recuperar la salud tomando las aguas en Busot (Alicante), y años más tarde, en 1768, en Trillo (Guadalajara). Entre tanto, prosiguió con sus comisiones. En 1766 se desplazó a Génova para tratar de la construcción de un navío en sus astilleros, y al año siguiente, nombrado embajador en Marruecos, se desplazó a ese país, donde permaneció durante más de seis meses.

El 24 de mayo de 1770 se le nombró director del Seminario de Nobles de Madrid. De esta etapa final de su vida data el que posiblemente fue su último proyecto, la aplicación de una máquina de vapor a las bombas de achique de los diques de carenar del Arsenal de Cartagena.

La obra más destacada de Juan, el Examen Marítimo, se publicó en 1771. Es en principio una aplicación de la mecánica racional de la época a la construcción y maniobra del buque y contiene una buena dosis de elementos originales e innovadores.

La obra, dividida en dos tomos, dedica el primero a la exposición de los principios de la mecánica y su aplicación a las máquinas, así como a la mecánica de fluidos, destinándose el segundo propiamente al estudio del barco. Hay que mencionar, que Juan, introdujo en los estudios de teórica naval, aunándolos con ellos, los conocimientos de un experto marino.

El 21 de junio de 1773 fallecía Juan en su casa de Madrid a causa, según testificaría su médico, “de un accidente que le acometió de Alferecía, á que le sobrevino otro apoplético, de que falleció”.

Los restos del que sería conocido en el extranjero como “el sabio español” reposan hoy en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz).

Jorge Juan y Santacilia. “el sabio español” Novelda, 5. I.1713 – Madrid, 21.VI.1773. Marino y científico.

Juan de Miralles Trayllon. Petrel 23.VII.1713 – Estados Unidos de América, 28.IV.1780. Comerciante, negociante.

Nacido en Petrel. Tras vivir largos años en Francia decidió embarcarse hacia América. Se casó en La Habana, gracias a la familia de su esposa comenzó a comerciar con diversos estados americanos, su actividad diplomática fue fundamental para conseguir la independencia de las Trece Colonias. Amigo personal de George Wash

Biografía

Nacido en Petrel, era el segundo hijo del matrimonio formado por el capitán de Infantería Juan de Miralles y por Gracia Trayllon.

Miralles fue bautizado el mismo día de su nacimiento en la iglesia

de San Bartolomé. La familia Miralles vivió en Petrel hasta 1728

cuando el padre se tuvo que desplazar a la propiedad de Manaud,

cerca de la localidad bearnesa de Monein, de donde era originaria

su familia. Allí acudió también Juan de Miralles Trayllon, quien

vivió en Francia hasta 1732, año en el que regresó a España.

Poco se sabe de sus años en la Península, hasta 1740, cuando decidió embarcarse hacia América con un gran capital acaudalado, que podría haber conseguido en el comercio de esclavos negros en Alicante y Cádiz. En 1740, Miralles llegó a La Habana, ciudad en la que se casó, en agosto de 1744, con Josefa Eligio de la Puente y González-Cabello, perteneciente a una de las familias más destacadas de la isla, asentada allí desde mediados del siglo XVII. El matrimonio tuvo ocho hijos, siete mujeres y un único varón, nacidos entre 1745 y 1759.

La familia de su esposa tenía importantes conexiones y enlaces en Florida, lo que permitió a Miralles entablar algunos negocios tanto en Cuba como en el territorio norteamericano. Y desde La Habana Miralles comenzó a comerciar –negocios muy variados, desde la compra-venta de buques hasta el contrabando marítimo y el tráfico de esclavos– con diversos puntos: tanto la propia Florida, como puertos entonces pertenecientes a la Corona británica, como Filadelfia, Nueva York, Boston o la isla de Jamaica.

Precisamente su conocimiento de la isla y su amistad con Robert Morris, financiero líder del Comité de Finanzas del Congreso Continental, llevaron a la Monarquía a nombrar a Miralles comisionado real para las Trece Colonias. Paralelamente, inició una gran actividad como espía.

Miralles se estableció en San Eustaquio, en las Antillas Holandesas; desde allí, sus barcos proporcionaban todo tipo de necesidades a los futuros rebeldes, hasta que los ingleses consiguieron invadir la isla, obligando a Miralles a huir y establecerse en Filadelfia en 1778.

Allí se presentó como un comerciante. De esta manera logró contactos y amistades con personajes relevantes de las regiones rebeldes y de miembros del Congreso, llevando a cabo una importante actividad diplomática, fundamental para el desarrollo de la guerra y la consecución de la independencia de las Trece Colonias.

Al poco tiempo de establecerse en Filadelfia fue nombrado “observador y representante en Estados Unidos” de la Corona española.

Su labor se centró en entregar dinero a las regiones empobrecidas de Virginia, Carolina del Norte o Nueva Hampshire, a la vez que hacía grandes donaciones en especie, con armas, pólvora, ropa de abrigo o mantas, a los ejércitos rebeldes, a través de la entonces española Nueva Orleans.

Estas donaciones secretas, que en muchas ocasiones eran sufragadas con el dinero del propio Miralles, eran controladas por el gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, que las recibía a través del embajador de España en Francia, el conde de Aranda.

A partir de la declaración de guerra al Reino Unido por parte de España, en abril de 1779, se tornarían en una ayuda fundamental para el desarrollo del conflicto y la victoria de los rebeldes. Miralles participó de manera activa trabajando para el gobierno de España con el objetivo de lograr el triunfo de la revolución de independencia de los Estados Unidos.

Su actividad se desarrolló en la semi clandestinidad debido a la decisión de los ministros del rey Carlos III, por lo que su figura ha pasado desapercibida para la historiografía contemporánea.

Durante sus años como diplomático desarrolló cierta amistad con personajes fundamentales de la independencia estadounidense, en especial con George Washington.

De hecho, la muerte de Miralles, ocurrida el 28 de abril de 1780, se produjo en el transcurso de un viaje en el que visitaba al primer presidente de los Estados Unidos, el país al que Miralles había ayudado a conseguir su independencia. Al día siguiente se ofició un funeral, presidido por Washington y en el que le rindieron honores los soldados del ejército rebelde.

Joaquín María López López. Villena, 15. VIII.1798 – Madrid, 14.XI.1855. Abogado y político, presidente del Gobierno y ministro.

Nace en Villena, de familia acomodada. Luchador por la libertad

durante el Trienio Liberal, tuvo que huir a Francia. A su regresó a

España inicia su carrera política como defensor de las libertades

que contenía la Constitución de 1812. Fue presidente del Congreso

de los Diputados y en 1943 presidente del “Gobierno de los diez

días”., Falleció en Madrid, el 14 de noviembre de 1855, fue

enterrado en el panteón familiar de Villena.

Biografía

López López, Joaquín María. Villena (Alicante), 15.VIII.1798 – Madrid, 14.XI.1855. Abogado. Alcalde. Catedrático. Diputado parlamentario. Escritor. Jurista Magistrado del Consejo de ministros. Presidente del Congreso de los Diputados. Presidente del Gobierno. Ministro. Procurador en Cortes. Senador por designación real. Senador vitalicio.

Nació en el seno de una familia burguesa, acomodada y culta natural de Villena. Su padre, Ildefonso López y Pérez, fue abogado de los Reales Consejos en Madrid. Su madre, Pascasia López de Platas y Cervera, nació en Madrid. Mujer de gran sensibilidad, culta y muy aficionada a la música y a la lectura.

De este matrimonio nacieron cuatro hijos, Joaquín María fue el segundo, para su madre tuvo auténtica veneración que ella correspondía con un excepcional cariño.

Los primeros años de su niñez los pasó en la Hoya Hermosa, hacienda de un tío de su madre, a 15 kilómetros de su pueblo natal, Villena, y próxima a la sierra Salinas, rodeada de pinares, olivos y viñedos, viviendo en contacto directo con la naturaleza y conociendo de cerca las faenas agrícolas.

A los ocho años, regresó a Villena, donde comenzó su instrucción primaria. A los trece se trasladó a Murcia y allí cursó durante tres años los estudios de Filosofía en el colegio de San Fulgencio con notas muy brillantes y adquiriendo una profunda formación liberal.

A los dieciséis años, finalizados sus estudios de Filosofía, los completó con el estudio de la Historia, la Literatura y la Geografía, logrando una sólida formación intelectual. A esa misma edad, comenzó la carrera de abogado en la Universidad de Orihuela, terminando sus estudios de Derecho a los veintitrés años, en 1821.

Ferviente luchador por la causa de la libertad, en 1822 ingresó en la Milicia Nacional y fue nombrado teniente de una compañía con la que participó en las agitaciones políticas del Trienio Liberal (1820-1823), primero en Villena y después en Madrid, pero tras la derrota de Campillo de Arenas (Jaén), fue detenido y llevado preso a Novelda.

Gestionada su libertad por sus familiares, se refugió en Francia, instalándose unos meses en Burdeos y definitivamente en Montpellier.

En 1824 regresó a España y ejerció como abogado en Villena, Alicante y Madrid. El año 1834 fue el punto de arranque de su carrera política al obtener el escaño por Alicante en el Estamento de Procuradores.

Militante en el grupo más avanzado del progresismo, se convirtió en el político más combativo contra el Estatuto Real de Martínez de la Rosa y en defensor del restablecimiento de las libertades que contenía la Constitución de 1812, siendo elegido por sus compañeros del Estamento de Procuradores para hacer la crítica al Estatuto Real en los debates de la Cámara.

En las siguientes legislaturas obtuvo acta de diputado y realizó brillantes discursos en los debates parlamentarios, que empezaron a darle fama de gran orador. Tras los levantamientos populares de 1835 que obligó a la Reina Gobernadora a restablecer la Constitución de 1812, fue nombrado, por primera vez, ministro, ocupando durante siete meses la cartera de Gobernación en el gabinete presidido por Calatrava.

En este cargo, tomó parte muy activa en la redacción de la Constitución de 1837, trabajando con entusiasmo en la elaboración de sus artículos y destacándose especialmente en la defensa de que el principio de soberanía nacional figurase en el preámbulo de la Constitución, en que las Cortes estuvieran formadas por dos cámaras y en lo referente a la responsabilidad de los ministros.

En noviembre de 1837 fue elegido presidente del Congreso de los Diputados. Y durante los años 1838, 1839 y 1840 volvió a ocupar su escaño de diputado por Madrid, participando activamente en las principales cuestiones que se debatían en la Cámara.

Pero desilusionado por la fuerza que iban perdiendo los progresistas en el panorama político, el 21 de marzo de 1840 renunció a su escaño de diputado y pasó a ocupar el cargo de alcalde de Madrid, desde el cual hizo la oposición a los gobiernos moderados de la última etapa de la Regencia de la reina María Cristina.

Exiliada la Reina Gobernadora, se inició la elección de un nuevo regente, ya que la reina Isabel II, aún contaba sólo diez años. Las sesiones para elegir nuevo regente fueron muy laboriosas, duraron ocho sesiones en el Congreso de los Diputados, desde el 28 de abril de 1841 hasta el 8 de mayo.

Joaquín María López, partidario a ultranza de la regencia trina pronunció uno de sus discursos más brillantes, defendiendo con elocuencia que la regencia debería ser compartida por tres personas.

Durante la Regencia de Espartero desempeñó un papel importante, pero sin perder su independencia política como progresista avanzado, ni traicionar sus convicciones, por lo que no dudó en formar parte de una coalición junto con los también progresistas Salustiano Olózaga y Manuel Cortina, en mayo de 1842, que planteó un voto de censura contra el Gobierno que presidía Antonio González, voto de censura que no sólo liquidó al gabinete González, sino que hirió de gravedad al propio Espartero, al quedar denunciadas las debilidades y los errores políticos cometidos por el Regente y por sus colaboradores más cercanos, el abandono del programa progresista puro y la creciente corrupción administrativa.

Ante la creciente actitud antidemocrática de Espartero —que llegó a ordenar bombardear Barcelona desde Montjuic y a disolver las Cortes—, Joaquín María López se convirtió en su enemigo político y colaboró en su caída.

Nombrado por el presidente del denominado “Gobierno de los diez días”, el 9 de mayo de 1843, en el que además ocupó la cartera de Gracia y Justicia, su dimisión y la de todo su Gobierno —en el que fue ministro de Gobernación su incondicional amigo Fermín Caballero— hizo caer al Regente, que tuvo que exiliarse en Inglaterra.

Tras la caída del duque de la Victoria, Joaquín María López se hizo cargo de la presidencia del Gobierno Provisional (julio de 1843), en el que entraron tanto las fuerzas progresistas como moderadas que habían expulsado al Regente.

Pero las circunstancias eran tan difíciles que este Gobierno Provisional no pudo ni elaborar, ni sacar adelante un programa de Gobierno serio y sólido, por lo que cayó en el mes de noviembre de 1843.

Se pensó entonces en una tercera Regencia formada por un triunvirato en el que entraría López, pero, finalmente, ante la insistencia de los moderados, se optó por adelantar la mayoría de edad de la Reina.

Tras ser declarada y sancionada la mayoría de edad de Isabel II por el Congreso de los Diputados y el Senado (8 de noviembre de 1843), y a pesar del voto de confianza que ambas cámaras acordaron dar al Gobierno Provisional, Joaquín María López presentó su renuncia irrevocable a la Reina.

A partir de entonces, el declive político de Joaquín María López, desengañado de la política, fue palpable. Su gran oportunidad había sido 1843 y había pasado sin que él hubiese podido estabilizar al progresismo y, a cambio, había dado paso a los moderados.

A pesar de su decepción, volvió a participar en política en 1847 como senador y en 1854, durante el breve repunte progresista del Bienio (1854-1856), fue ministro togado del Tribunal de Guerra y Marina.

Aquejado desde abril de 1854 de una grave enfermedad —cáncer en la lengua— que soportó con gran entereza, dadas sus profundas creencias como católico liberal, falleció en Madrid, el 14 de noviembre de 1855 a los cincuenta y siete años de edad, siendo trasladado a su Villena natal, donde fue enterrado y se conserva actualmente su panteón familiar.

Joaquín María López fue uno de los más importantes oradores parlamentarios de su tiempo. “Gigante de elocuencia”, como fue llamado por los políticos de su época, se destacó por su palabra fácil, abundante y rápida, el inmenso poder que ejerció sobre su auditorio y la gran capacidad retentiva en sus discursos.

Joaquín María López contrajo matrimonio a los veintiún años, con Manuela López y Fernández de Palencia, de diecinueve años, prima suya y perteneciente a una familia con raíces en la nobleza.

De este matrimonio nacieron siete hijos: dos hijas —Loreto y Concepción— y cinco hijos —Pascasio, Feliciano, Modesto, Joaquín y Agustín—. Pero este matrimonio, forzado por las familias de ambos contrayentes, fue un rotundo fracaso y la causa principal de la borrascosa vida sentimental de Joaquín María López, que, tras varias relaciones amorosas en Madrid, tuvo una hija natural con Ana Díaz Molín, llamada Elisa.

Lamberto Amat y Sempere. Elda, 28. IX. 1812 - Elda, 16. III. 1893 escritor, periodista, historiador y jurista.

Nace en Elda. Fue secretario del ayuntamiento eldense, teniendo acceso al archivo municipal, así como al parroquial de Santa Ana, donde clasificó y encuadernó cientos de documentos.

Parte de su trabajo trató sobre el reparto de las aguas, pero se le recuerda por “Elda, su antigüedad, su historia” de 1875, obra manuscrita en 2 tomos que concentra importantes investigaciones sobre la historia local.

Biografía

Amat y Sempere, Lamberto Escritor, periodista, investigador local.

Fue el hijo único de uno de los alcaldes más influyentes de la Elda del siglo XIX, don José Amat y Amat y de María Sempere Vidal.

Su cercanía al poder local, y su trabajo como secretario del ayuntamiento eldense, le hizo tener acceso a los archivos históricos de la villa, lo que le despertó desde joven un especial interés por la investigación de la historia local.

Así mismo también era poseedor de tierras de cultivo, y de una almazara productora de aceite de oliva, por el cual recibió una medalla de mérito en la Exposición Universal de Viena de 1873.

Por su condición de único heredero de la familia, sus padres no quisieron que cursara estudios superiores, para no tener que ausentarse de Elda, dada la agitada situación política del momento en España, limitándose a cursar estudios de latinidad en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Elda.

Comenzó su andadura profesional a los trece años, como pasante en la secretaría del municipal ayudando a su padre.

En 1837, contando 17 años se le asigna la plaza de secretario municipal en propiedad, en la que permanece durante 10 años, mientras su padre fue alcalde, renunciando posteriormente a ella para dedicarse a los negocios familiares.

Durante su periodo municipal se pusieron en marcha intervenciones en favor de la defensa del patrimonio local, algunas de las cuales no tuvieron buen fin.

Entre ellas citaremos la reconstrucción del pantano eldense. La restitución del uso y posesión de las aguas de Santa Barbara o la defensa del mantenimiento del castillo de Elda, aunque esta iniciativa no pudo salir a delante, siendo esta propiedad del Estado tras la desamortización de 1835 y sacarlo en pública subasta.

También fue defensor a ultranza del mantenimiento del Convento de los Ángeles tras la exclaustración de los frailes franciscanos que lo regían, pasando el edifico a albergar distintos usos sociales hasta su demolición tras la Guerra Civil. En 1850 solicitó la plaza de administrador de correos de Elda, siendo nombrado para el cargo hasta 1854.

Lamberto Amat casó con Manuela García y tuvo con ella seis hijos. Poseedor de extensas propiedades en la huerta de Elda, fue un gran defensor del campo eldense y del derecho al riego de sus huertas con las aguas de los manantiales cercanos y del río Vinalopó, que por entonces contaba con caudal apto para el riego.

Durante la defensa de estos derechos redactó el reglamento de uso de las aguas que permaneció en vigor durante largos años.

En su calidad de propietario agrícola dedicó su actividad a la producción de aceite de sus olivares, consiguiendo numerosas distinciones para sus productos, en especial la Medalla de Mérito en la exposición de Viena en 1873.

Puestos a hablar sobre sus incursiones en la historiografía local y participación literaria, su obra se dedicó fundamentalmente a la investigación de la historia local de Elda, realizando una importantísima labor de archivística en el archivo municipal, donde recolectó, clasificó y encuadernó cientos de documentos que se encontraban desclasificados y en peligro de perderse.

Algo similar a lo que hizo con el archivo parroquial de Santa Ana, lo que permitió que se conservaran datos eclesiásticos posteriormente perdidos con la destrucción de la Iglesia de Santa Ana durante la Guerra Civil.

Parte de su obra también se dedicó a realizar biografías sobre otros célebres personajes de la historia local, tales como Juan Rico y Amat, Juan Sempere y Guarinos, o El Seráfico.

Dedicó importantes biografías a religiosos cercanos a él, como lo fueron su amigo y párroco de Santa Ana, el cura Gonzalo Sempere Juan, o a su tía, Sor María Joaquina Amat, en un trabajo titulado Mi Tía Monja. Parte importante de su trabajo se centró en los entresijos de uno de los grandes conflictos locales de la época, el reparto de las aguas.

De este modo escribió “Antecedentes del sistema especial de riego de la huerta de Elda, Disposiciones para la buena distribución de las aguas del Pantano, Explanación de aguas subterráneas en la cuenca de Villena”.

Otros documentos históricos son los que realizó a la genealogía de sus dos apellidos, Amat y Sempere, dos de los más históricos de Elda.

La publicación por la que quizá más se le recuerda actualmente es “Elda, su antigüedad, su historia” de 1875, que es una obra manuscrita en 2 tomos que concentra importantes investigaciones sobre la historia local de todas las épocas, y que ha sido reeditada en ocasiones posteriores.

Finalizada esta tarea investigadora y literaria, Amat dedicó los últimos años de su vida al cuidado de sus fincas y de su familia compartidas con la corresponsalía sobre asuntos locales en el periódico alicantino El Graduador.

Falleció el 16 de marzo de 1893, a la edad de 72 años, siendo su entierro una gran manifestación de luto local, acompañando numerosas personas el féretro hasta el antiguo cementerio junto a la carretera de Madrid donde fue sepultado.

Años más tarde, al inaugurarse el nuevo cementerio de la Cuesta de Santa Bárbara, sus restos fueron trasladados y depositados allí, donde aun reposan.

Lamberto Amat y Sempere. Elda, 28. IX. 1812 - Elda, 16. III. 1893 escritor, periodista, historiador y jurista.

Emilio Castelar y Ripoll. Cádiz, 7.IX.1832 – San Pedro del Pinatar (Murcia), 25.V.1899. Orador y político.

Nacido en Cádiz, pasó su infancia en Elda. Se le considera el más

celebre tribuno del siglo XIX. Participó activamente en la vida

política, colaborador periodístico, catedrático de Historia,

defensor de la visión unitaria de España, de los Derechos Humanos y

luchador por la abolición de la esclavitud en las colonias

españolas.

Castelar fue cuarto y último presidente de la Primera República. En Elda se le recuerda con un monumento y el teatro que lleva su nombre.

Biografía

Orador y político. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Académico de la Real Academia de la Historia. Académico de la Real Academia Española. Catedrático. Diputado parlamentario. Escritor. Historiador. Orador. Político. Presidente de Gobierno. Presidente de la República. Presidente del Congreso de los Diputados. Redactor.

Nacido en Cádiz, su nacimiento en la ciudad andaluza fue circunstancial, ya que sus raíces familiares eran claramente levantinas. El destierro de su padre, a consecuencia de sus simpatías constitucionales, determinó la venida al mundo en la capital gaditana de uno de los más fervientes defensores de la libertad en la España contemporánea.

Desaparecido misteriosamente el progenitor a los pocos meses del nacimiento de Emilio, se hizo necesario el inmediato regreso a Elda con su madre y su única hermana, seguido de la instrucción de primeras letras en Sax y en Elda durante los años siguientes.

Posteriormente vendría el ingreso en el Instituto de Enseñanza Media de Alicante, donde destacarán ya sus formidables dotes para la oratoria. A tono con la mentalidad de la época, estudió en la Facultad de Derecho de Madrid desde 1847 y allí confraternizó con algunas de las amistades que le acompañarían hasta el fin de su existencia, por encima de diferencias de carácter y, sobre todo, doctrinales y políticas.

En noviembre de 1851 obtiene una plaza de alumno en la Escuela

Normal de Filosofía, donde también impartió las disciplinas de

Literatura latina, griego, Literatura universal y española con el

título de profesor auxiliar, una vez superada la oposición.

Al término del año académico siguiente era ya doctor, título que alcanzó con un estudio sobre Lucano, publicado en 1857.

Con su participación en los círculos demócratas de la capital, cumplió algunos de sus deseos, tales como el ensanchamiento de las libertades sociales.

Sus discursos y mítines, pronunciados con creciente intensidad y audiencia le abrieron las puertas para una asidua y notable colaboración periodística en diversos diarios, como El Tribuno, La Soberanía Nacional (1855), La Discusión, antes de crear en 1863 su propio órgano de expresión: La Democracia, llamada, como algunos de los anteriores, a marcar época en la historia de la prensa ochocentista.

Para entonces, Castelar gozaba ya de una sólida reputación académica tras haber obtenido en 1858 la cátedra de Historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad llamada entonces Central y de ocupar la muy reputada cátedra del Ateneo madrileño, en la que a lo largo de un cuatrienio dictaría, con éxito arrollador, un ciclo de conferencias en torno al tema que dominaba la Europa intelectual: la historia de la civilización en los primeros siglos del cristianismo.

La experiencia atesorada reforzó sus recursos para enfrentarse con otra cuestión de mediados del siglo XIX como era la relación entre república y socialismo.

Frente a muchos de sus correligionarios que pensaban que el socialismo constituía la fórmula doctrinal y el sistema de organización más adecuados para un Estado articulado conforme a los principios republicanos, Castelar se alzó, en la batalla periodística que mantuvo con Pi i Margall, como defensor de un republicanismo individualista, donde primaría la libertad sobre la igualdad.

El combate dialéctico tuvo eco europeo, y proyectará sus secuelas sobre el republicanismo hispano, ya que, ambos contendientes liderarán, respectivamente, sus dos corrientes principales, enfrentadas tanto por su distinta concepción social como territorial, al defender inflexiblemente Castelar una visión unitaria de España en contraposición a la federal de su antagonista.

La aparición en La Democracia con firma de su director, de uno de los artículos de mayor resonancia en la historia del periodismo español, titulado “El Rasgo”, que contenía una clara crítica a una iniciativa de la corona sobre subvenciones, le valió una sanción al autor que traspasó los límites administrativos al suspenderlo en su condición académica, lo que provocaría la dimisión del rector de la universidad y de algunos de sus compañeros, en gesto solidario con su colega.

Al mismo tiempo, tuvo lugar la consiguiente protesta estudiantil, reprimida por la Guardia Civil, saldándose con varios muertos y heridos. El impacto de la jornada también causó, a consecuencia del disgusto que le suscitara, la muerte del ministro de Fomento, el liberal Alcalá Galiano. Como final del clamoroso suceso sería el abandono del poder de Narváez en su penúltimo mandato ministerial y su reemplazo por O’Donnell.

Por este motivo se produjo la rebelión de los sargentos del madrileño cuartel de San Gil —22 de junio de 1866—, entre cuyos inductores civiles se encontraban Castelar y la plana mayor de demócratas y progresistas, por lo que, como muchos de éstos, fue condenado a muerte in absentia.

A raíz del fracasado pronunciamiento, tras una fuga rocambolesca, Castelar inició un largo peregrinar por varios países europeos, siendo su estancia más recordada y dramática la que transcurriera en la Roma de Pío IX.

A su vuelta a España, las esperanzas respecto a que el triunfo de la Gloriosa comportara la implantación de la República no tardaron en disiparse en el ánimo de un Castelar ya repuesto en la cátedra de la que fuera removido en el verano de 1866.

La deriva monárquica y autoritaria del régimen, facilitada por la ola de anarquía que sacudió a la nación en el otoño de 1868, dio al traste con la ilusión de Castelar, quien se entregó, de forma agotadora, a la misión de que el Gobierno provisional proclamase la República, sin la previa sanción del órgano legislador.

Castelar se consagró, desde su escaño, a difundir los principios de su credo político, en el que los elementos religiosos gozaban de indudable trascendencia.

Fue su defensa la que originaría —el 12 de abril de 1869— uno de los instantes mágicos registrados en los anales del Parlamento español, el párrafo con que concluyera el extenso e improvisado discurso —“Grande Dios es en Sinaí [...]”—.

Al margen de su vibración religiosa y su valor oratorio, las ideas de solidaridad y tolerancia alcanzan en Castelar una fuerza difícilmente superable.

El diario madrileño El Imparcial, reflejaba en su crónica el sentir de la inmensa mayoría de los coetáneos: “El señor Castelar no pertenece a la minoría, ni a la mayoría, ni aun a la Cámara: el señor Castelar es una gloria nacional. El párrafo final de su discurso, la soberbia protesta contra la fatalidad invocada por el señor Monterola fue de un efecto indescriptible y de lo más artísticamente patético que hemos oído.

Aquella comparación entre el Dios del Sinaí, precedido del trueno y acompañado del rayo, y el Cristo de la Cruz que, desgarrado, frío, yerto, entre dos ladrones levantaba su lívida cabeza y decía: ‘Perdónalos, Señor’, arrancó lágrimas a más de un diputado que sin preciarse de neo sabe admirar lo sublime.

"Quizá el entusiasmo nos arrastra a donde sólo la fría crítica debe llegar; pero con la mano sobre el pecho creemos que pocas cosas habrá en la lengua española más hermosas que este párrafo; que pocas cosas se habrán escrito en la gran lengua latina más soberanamente grandes; que ningún orador, ni griego ni romano, habrá aventajado en inspiración a esa gloria española que hoy se sienta en la Cámara soberana de la representación nacional”.

Una vez votada en junio la Carta Magna de la Septembrina, y siendo Castelar diputado por Zaragoza, prosiguió en la Cámara Baja su labor de pedagogía política y patriótica.

Fue desde su escaño desde donde llevó a cabo una de las más completas y divulgadas definiciones del nacionalismo español. Exaltación de los valores evangélicos y del de la libertad se erigiría en pivote de su concepción nacionalista.

Con sacrificios sentimentales y alguna que otra contradicción ideológica, Castelar no vaciló en situar en la España imperial el prestigio de la nacionalidad hispana.

Fue el Quinientos para él la etapa en la que brillaran con más fuerza las cualidades de la “raza” y la cultura hispana, en las letras, en las artes, en la filosofía y el derecho.

Explicada tal imagen del nacionalismo español en múltiples pasajes de sus discursos parlamentarios y textos académicos, sería en las famosas intervenciones en el Congreso de 3 de noviembre de 1869 y 20 de junio de 1871 cuando su sentimiento nacionalista ofreciera sus perfiles más característicos.

“[...] Y váis a lanzar sobre un pueblo así un monarca extranjero? Si no lo siente, si no se remueve, si no se levanta la nación española de su indiferencia, ¡ah! demostrará algo bien triste, bien doloroso para todos nosotros: demostrará que España ha muerto, que ha muerto en España sus más nobles, sus más antiguos, sus más característicos sentimientos. Nuestros conquistados nos conquistan. Nuestros vasallos vienen a ser nuestros dominadores.

De las migajas caídas de los festines de nuestros reyes se formaron cuatro o cinco reinos en Italia. La isla de Cerdeña apenas se veía en el mapa inmenso de nuestros dominios, y la isla de Cerdeña se ha levantado, nos ha conquistado, y no tanto por su esfuerzo, cuanto por nuestra debilidad y nuestra miseria.

Si España no se resiente de esta herida, vistámonos de luto como hijos sin madre, porque ha muerto, Sres. diputados, ha muerto nuestra patria [...]. Esta nación [España] de la cual eran alabarderos y nada más que alabarderos, maceros y nada más que maceros, los pobres, los obscuros, los hambrientos Duques de Saboya, los fundadores de la dinastía [...]. Digo y sostengo que los Duques de Saboya seguían hambrientos el carro de Carlos V, de Felipe II y de Felipe V”.

Llegada la República, Castelar ocupó la cartera de Estado en el

gabinete presidido por Estanislao Figueras, primando una vez más su

sentido del Estado que sus opciones y gustos personales.

Con tristeza contempló Castelar el deslizamiento de la nueva situación hacia el desorden generalizado. A causa de tal ánimo su presidencia se vertebró por la defensa a ultranza del principio de autoridad como el más eficaz ante el caos que padecía el país cuando, a comienzos de septiembre de 1873, fuera investido de los máximos poderes.

Tras suspender las sesiones de unas Cortes transformadas de facto en Convención y con la ayuda de unos ministros que anteponían su sentimiento patriótico al de partido, el cuarto y último presidente de la Primera República dedicó sus energías a la pacificación del país.

El restablecimiento de la disciplina castrense se evidenció como el instrumento más idóneo; viniendo en auxilio de ello el retorno a la institución militar de los oficiales y jefes del arma de Artillería, separados de sus funciones como resultado de la crisis acaecida en el cuerpo durante el reinado de don Amadeo, como la incorporación de cien mil hombres, conforme al procedimiento clásico de las quintas, en otra época denunciado por Castelar.

Y así, los asuntos de una Hacienda en práctica bancarrota lograron enderezarse y las relaciones con el Vaticano se calmaron considerablemente con la presentación a Roma de una amplia hornada episcopal, que obtendría el correspondiente placet pontificio.

Entretanto, sin embargo, el frente cubano de la “Guerra chica” comprometía gravemente la obra de gobierno castelariana con una crisis de grandes proporciones. El apresamiento del vapor Virginius con pabellón norteamericano en aguas internacionales por la corbeta El Tornado —31 de octubre de 1873— y el inmediato fusilamiento, por procedimiento militar sumarísimo, en Santiago de Cuba de cincuenta y tres de sus ocupantes, colocaron a España al borde de la guerra con los Estados Unidos.

Una ardua operación diplomática en la que el presidente del gobierno sólo contó con la colaboración del representante de Madrid en Washington —Polo y Bernabé—, trajo in extremis la solución de la difícil coyuntura.

Pocas horas después, expirado el plazo de suspensión del Parlamento, Castelar se presentaba ante sus miembros en un clima de hostilidad generalizada en los sectores maximalistas del régimen.

Rechazado un ultimátum de los prohombres del sistema para dar marcha atrás en su conservadurismo autoritario, e incluso desdecirse de algunas de sus iniciativas más eficaces, Castelar solicitó la confianza de la Cámara, que la recusaría por ciento veinte votos contra cien.

Acto seguido, en la madrugada del 3 de enero de 1874, Castelar presentó su dimisión, que no pudo ser tramitada por la interrupción de la sesión debido a la entrada en el palacio de la Carrera de San Jerónimo de una sección de la Guardia Civil, por orden del capitán general de Madrid, el artillero Manuel Pavía, ayudante de Prim.

Con el paso del tiempo y el retorno al cultivo de las Humanidades, así como una asidua actividad periodística descomprimieron su tensión política. Antes de que llegara tal momento, su elección por Huesca en los diferentes parlamentos de la Restauración Alfonsina, propició la defensa de su obra a la manera de la separación de la Iglesia y el Estado, el sufragio universal o el servicio militar obligatorio.

Apoyado en parte por su íntima amistad con Cánovas y diplomáticas relaciones con Sagasta, no levantó obstáculos frente al desenvolvimiento de una monarquía parlamentaria que, por la lógica del proceso histórico desembocaría en otra auténticamente democrática, conforme al modelo seguido por la británica.

El camino recorrido en su querida Italia por la dinastía saboyana era, a sus ojos, la prueba indubitable de la viabilidad del modelo en el marco de las monarquías mediterráneas.

Finalmente se dedicó, casi por entero, a la investigación histórica y la creación literaria, con frecuentes y prolongados viajes por Francia e Italia, en la que fuera recibido en dos ocasiones por el mismo León XIII, por el que sentía una viva y correspondida simpatía.

En total oposición con Pi y Salmerón —por los que había anidado una ilimitada antipatía— respecto a la estrategia y táctica que debiera seguir el republicanismo, la crisis noventaochentista le arrancó de su voluntario exilio público, alarmado por el desarrollo de los nacionalismos periféricos y aún del autonomismo conque el partido conservador procuraba desatascar la situación de parálisis entre Madrid y aquéllos.

Reingresado en el Congreso en las elecciones de abril de 1899, tras no pocas dificultades salvadas por su opositor Juan de la Cierva, los planes ambiciosos acariciados por Castelar respecto a un republicanismo palintocrático quedaron en el limbo de los propósitos por lo acaecido en el mes siguiente.

La España oficial, con motivo de su muerte, tampoco supo estar a la altura de lo que Castelar había significado, al negarle por parte del ministro de la Guerra, los honores militares.

Afortunadamente, Arsenio Martínez Campos en unión de otros varios compañeros de armas escoltaron el multitudinario recorrido fúnebre —de unas cuarenta mil personas— hasta la madrileña Colegiata Sacramental de San Ginés, donde se realizó el sepelio.

Aunque su figura aún no ha tenido el estudio merecido por su importancia, la mayor parte de los especialistas de la segunda mitad del siglo XIX coinciden en señalar su relevancia como introductor de una de las corrientes esenciales del republicanismo hispano, así como descubren una considerable unanimidad en resaltar su prudente y meritoria tarea gobernante en período tan breve como el que estuviera al frente del país.

Con la visita realizada a Elda en 1898 se cumplía el último encuentro que tendría con sus amigos y correligionarios en la ciudad que le viera crecer. Un año más tarde, pasaría de nuevo, camino de San Pedro del Pinatar donde, ya enfermo, transcurrirían sus últimos días.

Antonia Navarro Mira “La Pichocha” (1846–1921) Comerciante y terrateniente

Biografía

Tras una ardua búsqueda a fondo sobre la familia de Antonia Navarro Mira, de la mano de José Luis Pellín Payá, archivero de Novelda, reconstruye minuciosamente la trayectoria de nuestra protagonista en el centenario de su fallecimeinto, indagando en los diferentes archivos donde se registran sus actividades, residencias y voluntades, mientras continúa la investigación sobre el patrimonio modernista en Novelda tan ligado a la figura de Antonia.

La vida y obras de nuestra protagonista, una pionera de la modernidad en su tiempo, quedaría como un relato aislado sino se suman los relativos a sus ancestros y descendientes.

De aquí que la biografía publicada por Pellín y a la cual nos remitimos, por completa y por exceder el foco de este trabajo, se extienda a todo el linaje que se remonta hasta el abuelo paterno, pero que adquiere consistencia a partir de su padre Luis Valentín Isidro Navarro Navarro de Mira (1825-1 899), auténtico maestro de los negocios financieros, comerciales, agrícolas y de compraventa y arrendamiento de tierras, inmuebles e instalaciones en explotación (incluyendo los derechos de agua), así como rentista del Estado que, al final de sus días, figuraba entre los primeros contribuyentes de la villa.

La parte central de esta dinastía la ocupa la matriarca Antonia Navarro Mira (1846-1921) casada en 1866 con Luis Navarro Abad (de quien enviudaría en 1874) y con quien tendría cinco hijos de los que sobrevivieron dos hijas: María del Carmen Ramona Navarro Navarro (1867-1934) que se casaría con Antonio Gómez-Tortosa (1854-1 932) y Luisa Virginia Asunción Navarro Navarro (1873- 1949) casad a su vez con Luis Gómez Navarro (1869-1954).

Al margen del patrimonio en tierras e inmuebles, la fortuna líquida y en valores, o los negocios y actividades comerciales y profesionales de las y los protagonistas, quizás, uno de los aspectos más destacados de esta dinastía burguesa -en la que se entrecruzan por casamiento distintos miembros de una más amplia familia que involucra a los apellidos Navarro Navarro Escolano Navarro, Navarro Escolano, Navarro Alenda y Navarro Cantó- es el peso en la misma de las mujeres, especialmente representado por Dña.

Antonia Navarro Mira, en un tiempo en el que añadir, a las riendas de la casa, la dirección de las inversiones y las decisiones sobre su propio destino suponían un desafío diario frente a una sociedad anticuada que la examinaba a cada paso y la juzgaba en cada acto. Mujer de mundo, culta, católica, preparada y de carácter decidido, heredera por igual de los tesoros de sus progenitores y del genio y olfato negociante de su padre, supo, no solo administrar su patrimonio, sino expandirlo hasta cotas impensables.

Y de este crecimiento material y personal hablan sus múltiples obras y propiedades: las casas de labranza sitas por muchos municipios limítrofes, los edificios y pisos adquiridos en Alicante y, en especial, las dos casas que erigió en la calle Mayor de Novelda para residencia de sus hijas y en las que dejó su impronta.

El libro de Pellín rinde tributo a Dña Antonia Navarro Mira en el centenario de su fallecimiento, con la intención de documentar su vida del modo más riguroso posible y, como colofón a su intensa vida personal, familiar y profesional, recorrer la que fue su casa y residencia en Novelda tras la muerte de su padre, que ella misma mando construir y supervisó entre 1900 y 1905, quizás los años más felices de su vida porque casó a sus dos hijas una vez libre de la opresión de su padre.

La visita a su palacio urbano, que hoy ocupa la Casa-Museo Modernista de Novelda, con la perspectiva de género que aporta la historia personal de Antonia, han permitido enriquecer el discurso a través de la sensualidad de los acabados materiales; casi podríamos afirmar que 'Propietaria' y 'Residencia' se funden y confunden en este palacete en el que la Propietaria se identifica y reconoce en la Casa.

La matriarca Antonia Navarro Mira, viviría (alternando los últimos años con su casa en La Romana) hasta el final de sus días en la Casa que se procuró en el centro de Novelda. Siendo la cara más cercana y visible de esta dinastía burguesa, no dudamos que, tras nuevas investigaciones que completaran los datos ahora conocidos, también se ampliará el conocimiento de las demás obras que ella promovió.

Ruperto Chapí Lorente. Villena, 27.V.1851 – Madrid, 25. III.1909. Compositor. Académico, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Ruperto Chapí nació Villena. De sólida formación musical, abandona

la interpretación para dedicarse a componer. Tras un periplo

europeo, de nuevo en Madrid va consolidando su carrera hasta crear

un importante repertorio especialmente de zarzuela. Fue cofundador

de la Sociedad General de Autores y uno de los compositores

españoles más querido por el público. Villena perpetuó su memoria

dando su nombre al teatro de la ciudad.

Biografía

Ruperto Chapí nació en la ciudad de Villena. Era el quinto hijo de un modesto barbero, cuya afición a la música ya venía de generaciones anteriores. Siguiendo la tradición familiar, los hermanos estudiaron solfeo desde muy pequeños. Ruperto, que aprendió a tocar el flautín y el cornetín, a los nueve años entró a formar parte de la banda Música Nueva, de su localidad natal. Para esta agrupación compuso sus primeras obras, así como para la agrupación de cámara familiar.

En 1865 pasó a dirigir Música Nueva el maestro Higinio Marín, que se encargó de su formación musical desde entonces. En 1866 compuso su primera zarzuela, Estrella del bosque. En 1867 abandonó Villena para trasladarse a estudiar en Madrid, donde vivió con su hermano Eduardo. La enfermedad que contrajo su hermano le obligó a regresar temporalmente a Villena, volviendo de nuevo a Madrid en 1869.

En 1870 ingresó con plaza definitiva en el Teatro Price y fue admitido en la Sociedad de Conciertos como intérprete. En 1871 compuso Abel y Caín y consiguió plaza de músico mayor del regimiento de artillería.

En 1872 obtuvo, compartido con Tomás Bretón, el primer premio del conservatorio, que le valió para recibir un encargo de Arderíus de una ópera española basada en la vida de Vasco Núñez de Balboa. En ese mismo año se casó con Vicenta Selva Álvarez Ordoño.

En 1873 murió su padre, lo que supuso para él una grave depresión. Obtuvo una pensión en la Academia de Bellas Artes de Roma; para este concurso había compuesto la ópera Las naves de Cortés, con texto de Antonio Arnao, estrenada en el Teatro Real con bastante éxito. Durante su período de becario escribió otra ópera, La hija de Jefté, estrenada en el Teatro Real en 1876. Pasó cuatro años entre Roma, Milán y París, donde amplió sus conocimientos de la música de la época.

Regresó a Madrid el 1 de octubre de 1878 y abandonó su puesto de músico mayor en su regimiento, para dedicarse íntegramente a la composición. En 1879, Tomás Bretón dirigió el estreno de su obra más importante para orquesta, Fantasía morisca o La corte de Granada. A partir de ese momento comienza a dedicarse sobre todo a la composición de zarzuela, especialmente la llamada zarzuela grande, género en que compuso sus títulos más importantes. En estos años se sucederá un estreno tras otro, destacando en 1880 Música Clásica; Chapí establece relaciones fructíferas con diferentes teatros, entre los que destaca el Teatro Apolo.

En 1882 se produjo uno de los estrenos que marcaron su carrera, La tempestad, con libreto de Miguel Ramos Carrión, en el Teatro de la Zarzuela. En esta obra participaba por primera vez el tenor Eduardo Bergés, que luego intervino en El milagro de la Virgen, La bruja, El rey que rabió y El duque de Gandía. Con La tempestad ganó el favor del público y ganó experiencia para el mundo del teatro.

En estos años siguen sucediéndose los estrenos y en 1887, llega otra de las obras maestras del maestro Chapí, La bruja, con libreto de Ramos Carrión y Vital Aza, situado durante el reinado de Carlos II. Los años siguientes supusieron la consolidación de la fama de Chapí.

En 1889 se presentó compuso Los gnomos de la Alhambra, poema sinfónico que alcanzó notable popularidad en las sociedades de conciertos españolas. Su mayor éxito de ese año fue la zarzuela Las hijas del Zebedeo, con libreto de Estremera. En estos años la crítica acompañó al maestro, desde las páginas de La época y La correspondencia de España, por Antonio Peña y Goñi, la autoridad de la crítica del momento, que alababa especialmente el carácter hispano de la música de Chapí, acorde con los nacionalismos europeos del momento.

En 1890 estrenó siete obras, la más importante de ellas en el Teatro Apolo, fue Las doce y media y sereno, con libreto de Fernández Manzano, obra con la que nació el fenómeno de la reventa, debido al éxito de público obtenido desde el estreno. En 1891 tuvo tres estrenos importantes: El rey que rabió, opereta dentro del estilo de Offenbach, estrenada en el Teatro de la Zarzuela; El mismo demonio y Los trabajadores fueron estrenadas en el Teatro Apolo. El éxito de Chapí iba en aumento cada año; cada obra suya conquistaba al público y levantaba teatros.

En estos años, sus colaboraciones más importantes fueron con el compositor Arrieta, con los libretistas Monasterio, Arniches y Estremera, por nombrar sólo a los más importantes, y también eran fundamentales para estos éxitos los cantantes y actores que trabajaban en escena: la Pino, los Mesejo, Manuel Rodríguez, Luisa Campos, etcétera.

En 1894 vuelve a ofrecer algunos de sus títulos más relevantes, El duque de Gandía, El moro Muza y El tambor de granaderos. En este año comienza también a fraguarse el proyecto de la Sociedad General de Autores, de la que Chapí fue un importante impulsor, y a rechazar un libreto fundamental de la zarzuela, como fue el de La verbena de la Paloma, que compuso Bretón. A través del crítico Peña y Goñi entró en contacto con el joven Carlos Fernández-Shaw, que desde 1896 fue uno de sus colaboradores más activos.

Su primera colaboración fue El cortejo de la Irene. En este momento reanuda Chapí la relación con los empresarios del Teatro Apolo y vuelve a estrenar allí títulos como La gitanilla, Las bravías o La fierecilla domada.

En 1897 estrena La Revoltosa, una de las obras cumbre del género chico, que lo situó como el más importante compositor de este género en España. El libreto, es de Fernández-Shaw en colaboración con López Silva para dar cierto aire castizo al lenguaje. Asistió al estreno en Madrid el compositor francés Camille Saint-Saëns y fue sin duda el acontecimiento musical del año.

En 1899 estuvo ampliamente dedicado a resolver los problemas de funcionamiento de la nueva Sociedad General de Autores, que nació en junio de ese año. Chapí fue nombrado vocal, nacía esa sociedad para contrarrestar los abusos de las casas editoriales y permitir que los autores cobraran por sus representaciones.

En este año estrenó tres obras: La cara de Dios, zarzuela grande, y dos espectáculos para el teatro Apolo: La señá Frasquita, y Los buenos modos. 1900 viene marcado por El estreno, obra con libreto de los hermanos Álvarez Quintero que revivió su relación con el teatro lírico. En este periodo se sucede un estreno tras otro, llegando así hasta 1902, año en que se estrenó su ópera Circe.

Era un encargo de Luciano Berriatúa, interesado en construir en Madrid un teatro de ópera, paralelo al de las demás capitales europeas, en la calle Marqués de la Ensenada.

Chapí se interesó especialmente en el proyecto y visitó París, Bruselas, Berlín y Milán para conocer sus temporadas operísticas. La temporada diseñada fue un fracaso económico para sus artífices. Mientras, en la Zarzuela, tras varios éxitos relativos, se produjo el estreno de Chapí El puñao de rosas, que volvió a generar gran expectación de público, crítica y reventa.

El propio autor dirigió la orquesta en el estreno. Los años siguientes continuaron esta misma línea: Chapí era solicitado por todos los teatros de zarzuela para estrenar obras, aunque él permaneció fiel al Teatro Apolo, considerándolo el mejor y que más impacto social tenía.

La leyenda dorada, La chica del maestro, La cruz del abuelo, Género chico, Sesión pública, son algunos de sus títulos entre 1903 y 1905, destacando La tragedia del Pierrot, zarzuela estrenada en el Teatro de dicho nombre, que mostró una vez más la maestría para la composición lírica del maestro.

En 1905 continuó produciendo títulos, más de diez aportaciones escénicas nacieron en este período en que la zarzuela estaba sufriendo una importante transformación y el Teatro Apolo pasaba por una de sus peores crisis. La llegada del fenómeno wagneriano a Madrid se tradujo en la obra de Chapí en la parodia El cisne de Loengrin, con libreto de Miguel Echegaray.

En 1906 continuó con sus obras líricas, pero también dedicó tiempo a la música de cámara, estrenando su último cuarteto, Cuarteto en si mayor, dedicado al compositor y crítico Manuel Manrique de Lara, que completaba el tríptico comenzado dos años antes con el Cuarteto en fa mayor, para el Cuarteto Checo, y el en Re mayor, al escritor Alejandro Saint.

El éxito más importante de estos años fue El maldito dinero, con libreto en colaboración de Arniches y Fernández-Shaw. En sus últimos años, Chapí continuó escribiendo títulos para su ingente catálogo aunque empezó a pensar en la creación de su obra magna, una ópera nacional, la que sería Margarita la Tornera, con libreto de Fernández-Shaw y que iría componiendo desde 1905, mientras se sucedían decenas de encargos.

El Teatro Real era bastante reacio a estrenar títulos de compositores españoles, por lo que hubo muchos conflictos hasta que se consiguió su estreno, que resultó un importante éxito de público y de crítica, con páginas en todos los medios nacionales.

Tras el estreno de Margarita la Tornera, Chapí recibió una serie de homenajes, el primero fue en marzo, del que se retiró indispuesto. Falleció el 25 de ese mes, en su casa, de una pulmonía. Junto a él estuvieron su esposa y sus hijos Cecilia, Miguel y José. La conducción del cadáver fue una verdadera muestra de cariño en masa en las calles madrileñas, pasando el cortejo por los teatros Eslava, Real, Apolo y de la Zarzuela.

Se interpretó en el Teatro Apolo la marcha de El tambor de granaderos; en la Zarzuela, el miserere de El duque de Gandía; en el Teatro Real, dirigida por Arbós, la marcha fúnebre de El ocaso de los dioses, de Wagner. El féretro fue llevado por Ramos Carrión, Bretón, Marquina, Manrique de Lara y Villa. Antes de pasar un año de su muerte, el 14 de enero de 1910, tuvo lugar en el Apolo el estreno póstumo de su última obra, La magia de la vida.

Obras para Orquesta: Escenas de capa y espada, 1876; La

corte de Granada o Fantasía morisca, 1879; Polaca de

concierto, 1879; Sinfonía en re menor, 1879; Los

gnomos de la Alhambra, 1891; Recuerdo a Gaztambide,

1891; Marcha de recepción, 1895; Dos piezas para órgano

de Schumann, inst. para orquesta; Jota para violín y

orquesta; Scherzo sobre un episodio del Quijote.

Banda: Un día entre bosques,

1860; Zarzé, 1869; La corte de Granada (1.ª versión),

1872; Pasodoble sobre motivos asturianos. Voz y piano:

Allí; El suspiro del moro; En la playa; En Toledo; La confesión;

La despedida; La española; La mariposa; La realidad.

Música de cámara: Cuarteto en sol mayor, 1903; Cuarteto

en fa mayor, 1904; Cuarteto en re mayor, 1905;

Cuarteto en si mayor, 1906; Trío para violín, cello y

piano.

Música religiosa: Los ángeles, 1880.

Ruperto Chapí Lorente. Villena, 27.V.1851 – Madrid, 25. III.1909. Compositor. Académico, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Francisco Ganga Ager «El Seráfico» (Elda,1812- Elda,1871). Personaje popular eldense de principios del siglo XIX.

Su obra ofrece un amplio abanico de composiciones con temas religiosos y sociales mostrando un Seráfico culto y leído de vena republicana y democrática a la vez que costumbrista. Sobrevive con trabajos ocasionales mientras se defiende de las mofas de sus paisanos. El Seráfico es el poeta eldense romántico del siglo XIX, por su actitud rebelde, sin eludir el pesimismo vital del poeta.

Biografía

No era santo, ni siquiera perteneció a orden religiosa alguna; tan agradable epíteto sin duda lo adoptó por llamarse Francisco, suscribiendo con él todas sus poesías y así le llamaban cuantos le conocían y trataban y no se entendía por otro, ignorando casi todos su verdadero nombre y apellidos.

El Seráfico fue Francisco Ganga y Ager, natural de Elda, en cuya parroquia de Santa Ana fue bautizado, el 23 de febrero de 1812, habiendo nacido el día último anterior. Sus padres eran Pedro y Teresa, de la misma naturaleza y vecindad, de oficio cofineros de esparto, ruedos que se empleaban como ahora, en las prensas de exprimir vino y aceite, cuyo oficio aprendió el hijo.

Se ignora el por qué éste pasó a La Habana, que debió ser por los años 1828 al 30, donde sin duda tomó plaza de voluntario en el Ejército y sirvió hasta 1840, regresando a su pueblo en el 41.

Creemos que en el servicio aprendería a leer y escribir, y siendo como fue de claro talento, parece extraño no ascendiera en la milicia, ni siquiera pasara de simple soldado, lo que, a nuestro juicio, se explica por su afición a la lectura, pues, aunque no cursó carrera alguna literaria, debió leer mucha historia y mucha poesía, por la instrucción que manifestaba en su conversación y en sus versos, lo cual tuvimos ocasión de observar en el largo tiempo que residió aquí.

El Seráfico fue honrado y tuvo un buen corazón; era trabajador y con su oficio se ganaba el sustento, pero en tener lo bastante para unos cuantos días, ya no se ocupaba de él y vagaba hasta que se le concluía, aquejándole solamente el ser devotísimo de Baco, afición que, a no dudarlo, impidió el que fuese en gran manera útil a la sociedad y a sí mismo; sin embargo, nunca se le vio cometer una mala acción, ni estafar en lo más mínimo, ni siquiera pedir prestado.

Sus fuerzas físicas eran tan grandes que en el trabajo de su oficio, sin violentarse y sin molestia, producía triplicada obra de la que un hombre acostumbra diariamente; y su inteligencia también era extraordinaria en el arte poético, puesto que sin cesar, hablando o escribiendo parecía que estaba departiendo con la musa Calíope, quien sin duda le prestó tan grande inspiración, que es creencia general, que cuantos versos pronunció El Seráfico fueron improvisados; y como la música es hermana de la poesía, de la misma manera, aunque de un modo natural y primitivo, la disfrutaba El Seráfico, pues sin poseer la nota, ni ninguna clase de instrumento, repetía silbando con la mayor exactitud cuantas piezas de ópera oía y jamás se le olvidaban.

Recién venido de Cuba nos refería que casi diariamente iba de guardia al teatro de La Habana, pues cuando no le tocaba este servicio, lo prestaba por otros soldados que les correspondía, por su mucho amor a Euterpe.

A este hombre de tan singulares dotes debemos suponerle otra mayor: la de una prodigiosa memoria; dijimos al principio, que sin duda había leído mucho y esto debió ser en su juventud, que pasó en La Habana, pues aquí nadie le ha visto un libro en la mano, ni siquiera un simple papel y, sin embargo, en la multitud de poesías de todas clases que se le oían, las citas ora religiosas, ora profanas, ya históricas, ya humorísticas o de cualquier género, eran exactas y todavía se demostraba más esa gran memoria en cuantos versos hacía, al cabo de los años los recitaba a la letra.

Conocido como el poeta transhumante de Elda, Francisco Ganga Ager, “El Seráfico” es uno de esos personajes populares que traspasan el tiempo para permanecer vivo en la memoria colectiva. Su apodo, que a tenor de la descripción que de él hacen sus contemporáneos no guarda relación con su aspecto físico, “alto, corpulento, desaliñado en el vestir, de frente ancha y despejada y muy aficionado al vino”, ni tampoco con su conversación y composiciones procaces y de carácter mordaz, al parecer ese apelativo le vendría por su vinculación familiar con “el Seráfico Convento Religioso Franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles” que existía en Elda.

Uno de los Patronos del convento era Antonio Ganga, tío- abuelo del poeta que había regalado una capilla dedicada al Beato Nicolás Factor. Posiblemente esta relación familiar con el convento fuese la causa de que al nacer le impusieran el nombre de Francisco (por la orden franciscana) y el apodo Seráfico por título de “seráfica” que acompañaba a la orden.

En parte debido a su trabajo, su vida errante le llevó a ejercer distintos oficios, siempre que estos le procurasen unas monedas para su sustento, así lo encontramos como guardián de mulas a peón en la construcción del túnel de la Torreta para el paso del ferrocarril, bajo las ordenes del Marqués de Salamanca.

De su infancia y juventud no sabemos nada, hasta que al ingresar en el ejercito marcha a Cuba donde permanece durante 12 años. Posiblemente, esta larga estancia cubana es la que le permite adquirir los conocimientos musicales y literarios que forjarían su carácter y amplia cultura clásica.

Tras su regreso a Elda, su vida transcurrió en la villa y sus alrededores, salvo un breve paréntesis en el que visitó Madrid y se vio involucrado en algunos episodios que tuvieron que ver con personajes tan destacados como la reina Isabel II o el general Espartero.

Sea como fuere, El Seráfico volvió a Elda y continuó con su deambular por las haciendas y poblaciones cercanas, donde los vecinos, acostumbrados a sus visitas, no dejaban pasar ocasión para provocar su ingenio y que lanzase sus acertadas “puyas” y elogios, según el caso se diese. Con el paso de los años y la vida disoluta que llevaba, la naturaleza le pasó cuentas a su minada constitución, por lo que en diciembre de 1870 ingresó en el hospital para no salir nunca más. Meses más tarde, el 30 de mayo de 1871 moría de apoplejía.

Tras él dejaba una innumerable retahíla de versos y composiciones orales, ninguna escrita, pero que circulaban de boca a oreja, hasta haber llegado a nuestros días. De todos ellos posiblemente sea uno de los más lúcidos el que pronunció en sus últimos momentos, podríamos decir a modo de epitafio, sintiendo que aquel era el final de sus días y dice así:

El Seráfico se muere, cavadle la sepultura y llamad al señor

cura que le cante el miserere.

José Martínez Ruiz. Azorín. Monóvar, 8.VI.1873 – Madrid, 2.III.1967. Escritor. Académico de la Real Academia Española, Crítico literario, Periodista.

Nacido en Monóvar, la influencia de su madre, conocida terrateniente de Petrel, marcó su infancia. Ascético, austero e individualista. Componente de la Generación del 98. Viajero ideológico del anarquismo teórico al conservadurismo histórico. Ejemplo de ardiente vocación literaria. Durante la Guerra Civil se autoexilió en Francia, hasta agosto de 1939. Murió en Madrid y sus restos se trasladaron al panteón familiar de Monóvar en 1990.

Biografía

Nacido en Monóvar, de familia acomodada —su padre era abogado y ocupó importantes cargos políticos—la influencia del fuerte carácter de su madre —conocida terrateniente de Petrel— sería decisiva en su infancia. El orden, la pulcritud, la meticulosidad, la capacidad de observación de su madre y el detallismo en los menesteres domésticos cotidianos incidieron en Azorín decisivamente y todas estas cualidades maternas quedaron reflejadas en el hijo, que enseguida destacó entre sus nueve hermanos como un niño solitario, retraído, ensimismado, melancólico, amigo del campo y lector asiduo de la vieja biblioteca familiar.

Los primeros años de la vida de Azorín transcurrieron, en régimen de severo internado, en el colegio de escolapios de Yecla (Murcia), donde estudió bachillerato y apuntó ya su vocación literaria irrefrenable. Desde entonces, el espíritu de Azorín osciló, como una balanza sentimental, entre su ciudad nativa —tan ligada a la presencia de su madre— y su ciudad adoptiva, donde pasaba los largos inviernos estudiando. Ambas localidades moldearon su psicología y, si Levante le dio la claridad y la limpieza, Castilla puso en su alma el peso de la gravedad y de la meditación.

Desde sus primeros pasos, en tres ciudades levantinas: Monóvar, Yecla y Petrel, fraguó su sensibilidad; el ambiente respirado en ellas hubo de marcarlo para siempre. Sus propensiones artísticas hundieron sus raíces primigenias en el pueblo donde nació; en el que estudió —cuna de su padre— y Petrer en el que, en ocasiones, residía —cuna de su madre—. Monóvar nunca fue olvidada (allí quería reposar cuando muriera); Yecla era un estigma; Petrel siempre era rememorado.

En 1888, recién cumplidos los quince años, inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Valencia, que continuó en Madrid, sin terminarlos. Su padre le obligó imperativamente a ser abogado.

El 4 de febrero de 1893 pronunció una conferencia en el Ateneo Literario de Valencia, “La crítica literaria en España”, primer trabajo de Azorín en la edición de sus Obras completas. En años consecutivos, escribió Moratín, Buscapiés, Anarquistas literarios, Notas sociales y Literatura. Son sus famosísimos folletos iniciales, firmados con seudónimos, Cándido, Ahrrimán, inencontrables y de raro valor bibliográfico.

Hasta aquí, Azorín era un joven escritor de provincia, muy vinculado a su hogar, en el que pasaba los meses de descanso estival, preferentemente en la finca familiar de El Collado de Salinas. En esta casa solariega, el joven Azorín —a la manera de su maestro Montaigne— se construyó en el piso superior, desde el cual divisaba la vega y los sembrados, con un telón de finas montañas al fondo, su cuarto de estudio, repleto de libros y revistas, donde afanosamente consumió su primera juventud, lejos del jolgorio y del amor, junto a los viejos tratados de los místicos.

El ascetismo de su vida, la austeridad, la renunciación, la soledad, la apetencia de silencio le vienen de estos días en el campo, donde a solas leía sin cansancio y abrió su adolescencia a los estadios superiores de la cultura.